Victime d’une infraction, vous souhaitez porter plainte mais vous ne pouvez pas le faire immédiatement ? Pas de panique ! Il existe un moyen de gagner du temps. Face à l’augmentation des escroqueries et des infractions en 2019 (+11%), un dispositif en ligne a été mis en place pour faciliter le dépôt de plainte. Prévu par la loi du 23 mars 2019 sur la réforme pour la justice et la programmation 2018-2022, cet espace en ligne permet de déposer une plainte plus simplement via internet. Mais comment fonctionne ce dispositif en ligne ? Quels sont les cas dans lesquels il peut être utilisé pour porter plainte ? Comment procéder et quel délai respecter ? Quelles sont les conséquences possibles ? Ne vous inquiétez pas, nous avons les réponses à toutes ces questions!

Comment porter plainte en ligne ?

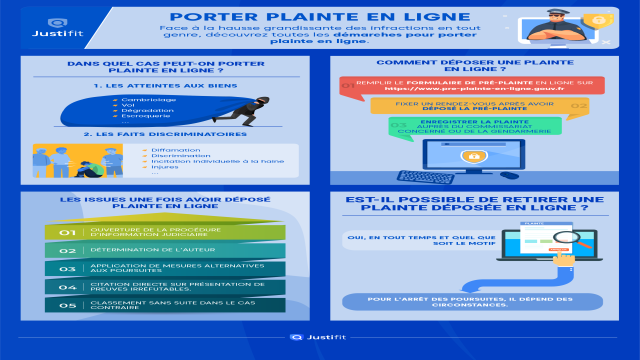

Si traditionnellement, il est nécessaire de se rendre au commissariat ou à la gendarmerie pour déposer une plainte, désormais, la procédure peut se faire via internet. Ce service en ligne permet de renseigner les informations essentielles concernant la plainte à déposer, mais attention, il ne remplace pas une plainte définitive. En effet, il s’agit d’un pré-renseignement des données concernant l’infraction, mais il ne permet pas d’enregistrer une plainte. Voici les étapes à suivre :

- Déposer la pré-plainte en ligne ;

- Se rendre au commissariat ou à la gendarmerie pour déposer plainte ;

- Signer la plainte en bonne et due forme.

Dans quels cas peut-on porter plainte en ligne : quels sont les motifs ?

Avant de parler des circonstances qui permettent à une personne de porter plainte, il faut d’abord comprendre l’objet de cette action. Le dépôt de plainte consiste pour une personne, à informer la justice d’une infraction, c’est-à-dire d’un fait interdit par la loi et puni d’une sanction pénale, dont elle a été victime.

Toute personne ayant subi un préjudice peut déposer une plainte en ligne, même si elle n’a pas encore atteint sa majorité. Les entreprises et les associations sont également concernées, si elles estiment avoir été lésées.

Cependant, toutes les infractions ne sont pas encore enregistrables sur cet espace en ligne. Jusqu’à nouvel ordre, seuls les cas suivants sont concernés :

- Les atteintes aux biens, tels que les cas de cambriolage, de vol, de dégradation, ou encore d’escroquerie ;

- Les faits discriminatoires, comme la diffamation, la discrimination, l’incitation individuelle à la haine, ou encore les injures.

Ainsi, les infractions qui portent atteinte à la personne, telles que le viol ou les agressions physiques ne peuvent pas être dénoncées sur ce dispositif en ligne. Les victimes doivent déposer leur plainte directement à la police ou à la gendarmerie.

Comment faire un dépôt de plainte par internet ?

Le dépôt de plainte en ligne est une procédure qui comprend trois étapes. Voici la liste :

- Remplir le formulaire de pré-plainte en ligne

Le formulaire de pré-plainte est accessible à l’adresse https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr. Une fois sur le site, la victime doit fournir quelques informations la concernant et concernant l’infraction.

Voici la liste des étapes à suivre :

- Sélectionner le département, la commune, le commissariat ou la gendarmerie dans lesquels le sujet souhaite déposer sa plainte. Afin de faciliter les démarches, l’idéal est de choisir le bureau le plus proche de l’endroit où l’infraction a été commise ;

- Fournir les renseignements sur son identité, à savoir ses nom et prénom(s), sa date et lieu de naissance, ainsi que son adresse ;

- Remplir les informations concernant l’infraction : le type de l’infraction, les circonstances, la date et le lieu où les faits se sont produits, etc. Il s’agit de résumer les faits de façon claire et précise ;

- Estimer le préjudice subi, c’est-à-dire la valeur du bien volé, par exemple ;

- Fournir ses coordonnées pour un contact rapide (téléphone, adresse email) ;

- Choisir une date de rendez-vous auprès du commissariat ou de la gendarmerie présélectionné ;

- Confirmer l’envoi du formulaire de pré-plainte.

Fixer un rendez-vous

Après le dépôt de la pré-plainte en ligne, la gendarmerie ou le commissariat concerné entrera en contact avec la victime pour confirmer le rendez-vous. Une date et une heure précises lui seront proposées. Si le rendez-vous est fixé, le sujet devra se présenter au bureau pour l’enregistrement de la plainte. Le cas échéant, la victime peut demander une autre date selon sa disponibilité. Dans tous les cas, il est vivement conseillé de ne pas manquer le rendez-vous une fois qu’il est donné. La ponctualité est de mise.Enregistrer la plainte

L’enregistrement de la plainte sur place est obligatoire, même si la victime a déjà déposé une pré-plainte en ligne. Ainsi, la victime doit se rendre auprès de l’unité de gendarmerie ou du commissariat concerné après confirmation du rendez-vous en ligne. Une fois sur les lieux, il lui sera demandé de déposer et de signer sa plainte en bonne et due forme. Un procès-verbal sera établi lors de ce rendez-vous, selon les déclarations de la victime. Une copie de ce procès-verbal peut être demandée en cas de besoin. À préciser que le dépôt de plainte en ligne est entièrement gratuit, de même que la déclaration sur place.

Quel est le délai pour déposer une plainte ?

La personne victime d’une infraction doit porter plainte dans un délai défini, qu’elle choisisse de se rendre directement au bureau de l’administration ou d’enregistrer une pré-plainte en ligne. Ce délai, dit délai de prescription, varie en fonction du type d’infraction commise. Les détails sont cités dans cette liste :

- Pour les injures, le plaignant dispose de 3 mois à partir de la date de l’infraction pour déposer une plainte ;

- S’il s’agit de contraventions, telles que les tapages de voisinage, le délai est de 1 an ;

- S’il s’agit de délits, comme les cas d’escroquerie, de vol ou de coups et blessures, la victime doit porter plainte dans un délai de 6 ans après l’infraction ;

- Pour les crimes tels que le viol ou meurtre, le délai pour porter plainte s’étale sur 20 ans ;

- Pour les crimes commis sur une personne mineure, il est possible de porter plainte jusqu’à 30 ans après les faits ;

- De même, s’il s’agit de crimes graves comme le grand banditisme ou le terrorisme, le dépôt de plainte peut se faire dans un délai de 30 ans.

Ces délais de prescription peuvent varier selon la nature exacte de l’infraction. À titre d’exemple, si un mineur a été victime de viol, le délai est compté à partir de sa majorité, c’est-à-dire qu’il peut porter plainte jusqu’à 30 ans après ses 18 ans, soit à ses 48 ans.

Quelles sont les issues possibles après le dépôt d’une plainte ?

En déposant une pré-plainte en ligne, et en signant sa plainte au bureau du commissariat ou de la gendarmerie, le plaignant ouvre une procédure d’enquête. Appelée enquête préliminaire, cette démarche consiste en une analyse des éléments en possession de l’autorité, pouvant conduire à quatre issues possibles.

Voici la liste :

- Un classement sans suite

Si l’enquête effectuée par la police ou la gendarmerie ne donne aucun résultat, c’est-à-dire que l’auteur de l’infraction n’a pas été identifié après l’analyse de tous les éléments, le procureur peut décider de mettre fin à la procédure. Cette décision peut également être prise si le motif de la plainte n’est pas fondé, ou si aucune preuve n’a pu être établie. Ainsi, dans une telle situation, personne ne sera mis en cause, et le préjudice subi ne sera pas réparé.

Un avis de classement sans suite sera adressé au plaignant, dans lequel le motif de la décision sera indiqué. Si le plaignant souhaite contester la décision du procureur, il peut :

- Soit déposer une plainte avec constitution de partie civile, c’est-à-dire demander l’ouverture d’une enquête approfondie dirigée par le juge d’instruction ;

- Soit délivrer une citation directe, qui consiste à saisir la juridiction et à citer directement l’auteur supposé de l’infraction pour une audience devant le juge ;

- Soit former un recours auprès du procureur général en saisissant la Cour d’appel.

Dans tous les cas, la suite de la procédure dépend souvent de l’apport de nouveaux éléments qui permettront d’approfondir l’enquête. La décision d’ouverture ou non d’une enquête doit être prise par le procureur. La victime peut en faire la demande, mais ne détient pas le pouvoir de l’imposer au juge.

Une ouverture d’information judiciaire

Selon les résultats de l’enquête préliminaire, le procureur peut ouvrir une information judiciaire, en demandant des investigations plus approfondies. Si l’enquête a mené vers des pistes sérieuses, ayant permis d’identifier un ou des suspects, le procureur peut demander à un juge d’instruction de rassembler toutes les pièces, d’étudier les preuves ainsi que tout autre élément permettant de manifester la vérité. Les témoins, l’auteur présumé de l’infraction, ainsi que le plaignant sont ensuite convoqués en vue d’un examen plus poussé. Selon la gravité de la situation, un deuxième juge d’instruction peut être désigné par les parties ou par le procureur.Application de mesures alternatives aux poursuites

Si l’enquête préliminaire a permis d’identifier l’auteur de l’infraction, le procureur peut décider d’appliquer des mesures alternatives aux poursuites en vue de réparer le préjudice subi. Il s’agit de mesures qui permettent de sanctionner le coupable, tout en évitant de porter l’affaire devant le juge. La plupart du temps, ces mesures sont prises dans le cadre d’infractions de faible gravité, telles que les tapages nocturnes, ou encore les injures. Elles contribuent au reclassement de l’auteur des faits, tout en mettant fin aux troubles.Citation directe

Dans le cas où les preuves contre l’auteur présumé des faits sont incontestables, le procureur peut saisir directement le tribunal. En procédant à une citation directe, il peut demander un procès afin de juger la personne mise en cause. Cette décision peut être prise lorsque la culpabilité du sujet est évidente, notamment par l’apport de preuves ou par la reconnaissance des faits par lui-même. La convocation du suspect peut également se faire par procès-verbal. Dans les deux cas, cette procédure aboutit souvent à une sanction, ainsi qu’à une réparation du préjudice subi.

Est-il possible de retirer une plainte déposée en ligne ?

Quel qu’en soit le motif, le plaignant est libre de retirer sa plainte à tout instant.

- Dans le cas d’une pré-plainte en ligne, il suffit de ne pas enregistrer la plainte auprès du commissariat ou du bureau de la gendarmerie pour que la pré-plainte soit effacée. Comme il a été mentionné supra, les informations fournies en ligne seront effacées au bout de 30 jours, ce qui ne donnera plus suite à la procédure.

- Si la plainte a déjà été déposée et signée, le plaignant doit se rendre auprès du commissariat ou de la gendarmerie de dépôt pour retirer la plainte. Il peut également adresser une lettre au procureur.

En somme, si le dépôt d’une pré-plainte en ligne facilite largement les démarches, la suite de chaque procédure dépend surtout de la gravité de la situation. L’intervention d’experts est souvent de mise si vous souhaitez aller loin dans vos poursuites. Dès l’ouverture d’une enquête approfondie, faites-vous guider par un avocat spécialisé en droit pénal.